di Sergio Chiatto

di Sergio Chiatto

Nel romanzo “Un tempo fatto a mano” di Angela Gatto, ordito e trama si intersecano agilmente per un manufatto di pregevole fattura. L’ordito è rappresentato dai personaggi che popolano Marcoria, un piccolo borgo calabrese, in “un tempo senza età” per dirla alla Marc Augè. La trama sono le costruzioni sociali e culturali, amabilmente tratteggiate, da chi forse le ha conosciute o solo attentamente osservate che, nella narrazione, assurgono a quadri icastici in cui immergersi viene spontaneo tanto è forte la trasmissione di stati d’animo, convenzioni, profumi. La lettura è equiparabile alla visione di fotogrammi di un film del miglior neorealismo italiano a cui non è ascrivibile la parola fine giacché quello spazio di identità vetusto è ancora fortemente pregno nella vita di questo angolo di terra. A corredo dello scritto, una danza poetica di assoluta valenza che tonifica un libro da non perdere e a cui auguro lunga e buonissima vita.

(Roberta Lorusso)

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

27 febbraio 2025

Il dialetto come lingua letteraria

di Francesco Calomino

Spesso ci si chiede il perché della diffusione della letteratura dialettale, quando i molti autori che si esprimono in dialetto ben sanno che chi potrà recepire il messaggio scritto è una ristretta cerchia di corregionali o compaesani o una ancora più ristretta cerchia di studiosi.

Ci sono tre motivi, a mio modesto avviso.

Il primo è la spontaneità, la facilità dell’espressione parlata, almeno per quanti – come accadeva spesso nella mia generazione- hanno appreso il dialetto come prima lingua parlata in famiglia. Questo spiega perché la commedia dialettale, per dirne una, rimane tra i massimi esempi di teatro italiano, da Goldoni a Scarpetta a Govi a De Filippo e ai tanti autori locali, che sono riusciti a cogliere non solo le espressioni più vive, ma attraverso di esse anche i sentimenti più diffusi tra la gente della loro terra.

Il secondo motivo è che il dialetto è come un serbatoio di vocaboli e di modi di dire al quale gli autori attingono, vocaboli e modi di dire che sottendono le usanze, i costumi, i riti, in una parola la cultura di un passato che, se non fosse attraverso di essi celebrato, oggi rischierebbe di scomparire.

Il terzo motivo sta nella possibilità di contaminazione con la lingua nazionale, inventando un nuovo linguaggio proprio dell’artista (qui basta ricordare Gadda, Camilleri e tanti altri), sicché si può dire che il dialetto in tal modo diventa una lingua letteraria. In poesia, poi, vi è una larghissima possibilità di contaminazioni e di rime, che tuttavia devono essere sempre trattate con misura per non dar luogo a esiti stucchevoli.

Questi i principali motivi del successo della letteratura dialettale. Si può dire che ogni città, ogni paese, perfino ogni quartiere ha i suoi propri cantori che scrivono nel dialetto del luogo e si rivolgono a un numero più o meno largo di lettori, o, come avviene oggi, di follower su Fb. Tra autori e lettori o follower si stabilisce come un processo di identificazione, una specie di tranfert psicologico, che porta i secondi a riconoscere come propri i contenuti e gli accenti che i primi consegnano alla parola scritta e in definitiva gli autori, buoni o meno buoni che siano, ad essere conosciuti e amati.

Alcuni tra i protagonisti di questo processo, in varie epoche storiche, sono stati l’apriglianese Duonnu Pantu, i siciliani Giovanni Meli e Domenico (Micio) Tempio, Vincenzo Ammira’ di Monteleone (oggi Vibo Valentia), Mastro Bruno Pelaggi di Serra San Bruno, il catanzarese Achille Curcio, vivente, il nostro Michele De Marco (Ciardullo) di Pedace, suo figlio Ciccio De Marco, i napoletani Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani, i romani Giuseppe Gioacchino Belli, Cesare Pascarella e Trilussa, e tanti altri che non nomino, via via risalendo la penisola fino al milanese Carlo Porta.

Questi dialetti, a volte riconosciuti come vere e proprie lingue, sono apparentemente distanti ma in massima parte derivano dal latino, con l’aggiunta di vocaboli ed espressioni importate dalle lingue dei dominatori stranieri: limitandoci in Italia, i vari longobardi, greci, franchi, normanni, svevi, angioini, spagnoli, austriaci…

Essi sono perciò, dopotutto, di possibile comprensione reciproca, quando ci si appropri un po’ del particolare lessico e di alcune peculiari costruzioni sintattiche, come mi fa notare il mio amico Nevio Zanivan, veneto di Treviso, un docente di lettere classiche, quando legge i versi di Franchinu ‘u funtanaru.

Ne è una conseguenza il successo tanti attori cinematografici – in maggior parte comici- che basano sull’espressione dialettale gran parte della loro presenza scenica: Totò, Fabrizi, Tognazzi, Lino Banfi, Checco Zalone, Ficarra e Picone, Massimo Troisi, Nuti, Pieraccioni, il premio Nobel Dario Fo, Roberto Benigni e tanti altri.

Non è un fenomeno soltanto italiano, come testimoniano i vari slang americani, argot francesi, le lingue nazionali in Gran Bretagna, i dialetti bavarese e svevo-germanici etc…

Tornando alla poesia dialettale delle regioni italiane, il genere prevalente, seppure non dominante, è quello satirico, spesso rivolto con vigore contro il potere e i potenti; una larga parte delle opere appartiene al genere comico, seguito da quello lirico, nei temi dell’amore per la donna, la mamma, la famiglia e della nostalgia, sia della terra natale, sia dei tempi della passata gioventù. Si può dire che la gran parte degli autori segue gli schemi classici, in prevalenza con versi endecasillabi, doppi quinari, doppi senari, settenari e doppi settenari, ottonari, novenari, decasillabi, organizzati in quartine o sestine o ottave, raramente in terzine, a imitazione dei modelli ricorrenti nella letteratura in lingua. La rima è ampiamente diffusa e spesso, come ho già detto, largamente abusata, in specie da parte degli autori meno validi.

Tra i contemporanei, si è largamente manifestato un orientamento per il verso libero, sempre però restando fedeli alla musicalità, che è un elemento essenziale per poter distinguere la poesia dalla prosa, o da quella che, per essere buoni, viene detta prosa poetica, anche se di poetico spesso ha davvero poco.

Efficaci esempi di questo nuovo stile si trovano nel siciliano Ignazio Buttitta, nel nostro Dante Maffia di Roseto Capo Spulico, nel lucano Albino Pierro, nel romagnolo Tonino Guerra, nel milanese Franco Loi, nel veneto Andrea Zanzotto, nel Friulano Pierpaolo Pasolini e in tanti altri.

Infine, siccome il progresso avanza, anzi incombe, e ne risentono anche la letteratura e poesia, devo citare la tendenza ad “animare” i versi con gli strumenti che oggi ci offre l’informatica e in particolare l’IA, e ne vedremo stasera un paio di esempi.

Siccome non sono un professore di lettere, ma solo un autore dialettale tra i tanti, mi fermo qui e passo alla lettura di alcuni testi nel nostro dialetto, che ritengo significativi.

CANZUNA

di Duonnu Pantu (Aprigliano, 1665-1690 ?)

(Due quartine di endecasillabi)

Fratema dice ca nun vale l’uoru,

ca ccu lu litteratu nun c’è paru:

Iu lu vorra truvare nu trisuoru

ppe dire bona notte a lu livraru.

Ca sette savi de la Grecia fuoru

e tutti uottu de fame creparu,

e si campu n’atr’annu e si nun muoru,

o chianchieri me fazzu, o tavernaru.

‘A pippa

di Vincenzo Ammirà (Monteleone, 1821-1898)

(ottave di doppi quinari)

Cara, fidata cumpagna mia,

Affommicata pippa di crita,

Tu di chist’anima gioia, allegria,

Tu sai la storia di la mia vita,

E nuju, nuju megghiu di tia

Pe quant’e’ longa, quant’e’ pulita;

Tu m’ajutavi quandu la musa

Facia lu gnocculu, trovava scusa.

Di dudic’anni ‘mbucca ti misi,

Mi piacisti, ti spissijai,

Di journu a juornu, di misi a misi,

Cchiu’ ti gustava, cchiu’ mi ‘ncarnai,

Tantu, chi dintra, pe lu pajisi

Jeu di fumari non ti dassai;

E cinquant’anni passaru ‘ntantu

Comu ‘nu sonnu, comu ‘nu ‘ncantu.

‘Ngrijatu appena, rosi e vijoli

Tuttu lu mundu quandu cumpari

A li baggiani beji figghioli,

Chiji li fimmani fannu ‘mpacciari,

Facia lu spicchissi, e caprijoli,

A zichi zachi lu caminari,

‘N’arrisi a Tresa, ‘n’occhiata a Rosa,

Chi bella vita, chi bella cosa!

E vota e gira, sempri fumandu,

E dassa e pigghia, vogghiu e non vogghiu,

Jia notti e juornu erramijandu,

Gridava patrima mu mi ricogghiu,

E jeu na petra; spassi, cantandu,

Ed a lu spissu quarch’autru ‘mbrogghiu;

E ‘mpini catti, m’annamurai;

Oh chija brunda non scuordu mai!

Pannizzijava, ciangia lu ventu,

Cucuji, lampi, acqua, tronava,

E ‘ncapputtatu mi stava attentu

Cumu ‘nu lepru s’ija affacciava;

Paria ‘nu seculu ogni mumentu,

Ogni minutu chi mai passava;

E ‘mpissicchiatu fermu a lu muru

Sempri fumandu dintra a lu scuru.

E doppu tantu friddu assaggiatu,

Sentia ‘nu pissi chi mi chimava;

Sbattia lu cori, non avia hjatu,

E mu rispundu non mi fidava;

Mi sentia propriu cumu ‘ncantatu,

Poi timidusu mi ‘mbicinava;

E pecchi tandu non nc’era luna

Fumava forti mu sindi adduna.

Tu li palori di meli e latti,

Li juramenti tutti sentisti,

L’appuntamenti, stari a li patti,

Mi tenia disculu, cca tu ciangisti,

Mentri facivi l’urtimi tratti

Di la vrigogna pe mia ch’avisti:

Era jeu disculu? bejizza mia,

Cu’ mai scordari si po’ di tia?

……

Chjnu d’amuri dintra a lu lettu

Non potia dormari nuja mujica,

Non nc’era modu pemmu rigettu,

Paria ca sugnu subbra a l’ardica,

Lu bruttu sonnu pe miu dispettu

Non volia scindari mu mi da’ prica;

T’inchìa a la curma, t’appiccicava,

E accussi’ subitu m’addormentava.

Prima mu sona lu matutinu,

Comu lu solitu, mi rivigghiava;

Rocia la testa comu mulinu,

Penzava cosi chi mi scialava,

Cani, viaggi, soni, festinu,

Palazzi, amuri, ricchizzi a lava;

E lu toi fumu, pippa anticaria,

Li mei portava castej’ ‘n aria.

Tu senza fumu, senza tabaccu,

E jeu restava mestu e cumpusu,

‘Mpunta di l’anima sentia lu smaccu

Pecchi’ filava sempri a ‘nu fusu;

Mi vestìa subitu, sbattia lu taccu,

E ti dassava tuttu stizzusu;

Ti cercu scusa, cu’ manca appara,

Pippa mia bona, cumpagna cara.

S’avia di bazzari china la testa

Mi li facivi ‘mprima spumari

Cu lu toi tartaru cuntra la pesta,

Autru ca hjavuru d’erba di mari,

Ch’avivi dintra, comu ‘na bresta,

E sentia frijari, ciangiuliari

Mentri pippava; chi fumu duci!

Pemmu lu lodu non haju vuci!

…..

Oh quantu voti, quandu ‘ncignaru

Li patimenti, mi cumportasti!

Tu ‘ntra lu carciaru pensusu, amaru,

Tu pe lu siliu mi secutasti;

Si tutti l’autri s’alluntanaru,

Pecchi tingiutu di brutti ‘mprasti,

Sula mi fusti fidili e pia,

E cunzigghiera, pippuna mia.

Verzu la sira quandu assulatu

Sentia sonari l’adimaria,

E ogni ricordu di lu passatu

S’apprisentava davanti a mia

E chistu povaru cori ‘ncantatu

S’inchia di tennera malinconia,

E ruppia a chiantu; ma l’asciucavi

Cu lu toi fumu tantu suavi.

O segretaria, cara cumpagna,

Di la mia vita, di li prim’anni,

Si a rimitoriu, villa o campagna

Sugnu, si ‘ncelu cu Petru e Gianni,

Si miserabili, si ‘ncappa magna,

Dintra li gioji, dintra l’affanni,

Comu mi fusti, cara mi stai,

E t’amu sempri cchiu’ ca t’amai.

Venendu a morari dintra la fossa

Ti vogghiu accantu di mia curcata,

E accussì queti sarrannu st’ossa,

Chi sbattiu tantu fortuna ‘ngrata

Ntra la tempesta cchiu’ scura e grossa,

Senza ricettu di ‘na jornata;

Passanu l’anni, chiusu, scordatu,

Dormu cuntentu, dormu mbijatu.

Poi quandu sona cu gran spaventu

L’urtima vota la ritirata,

E tutti currinu a ‘nu mumentu

Omani e fimmani a la Vajata,

Finca li morti, chi riggimentu!

Cu’ porta ‘n’anca, cu’ ‘na costata;

Jeu cu tia ‘mbucca cumparu tandu,

Ne’ mi lamentu, ne’ riccumandu.

Cadi lu suli, cadi la luna,

Li stiji cadinu, penza fracassu!

L’aceji cianginu, l’acqua sbajuna,

Li munti juntanu, sassu cu sassu

Nsemi si pistanu, e ad una, ad una

Li cerzi stimpanu; si fa ‘nu massu!…

Sbampa lu focu, tuttu cunzuma…

Cu’ nd’eppi, nd’eppi, cchiu’ non si fuma!

Allu ruonzu de Muscelle

di Michele De Marco (Ciardullo) (Pedace 1884 – Cosenza 1954)

(quartine di ottonari)

Allu ruonzu de Muscelle

vaû le fimmine a lavare:

maritate, giuvinelle,

vecchie copane e quatrare.

Tu nne truovi d’ogne taglia,

tu ne viri d’ogni sciorta,

ccu mappate alla tuvaglia,

ccu pannizzi ntra la sporta.

Strica sbatte e sapunìa

tutta quanta la jurnata.

Mo su’ tutte n’armunìa,

mo se faû na ncarpinata.

L’atru jurnu, vì all’accurtu,

Filumena de Sc-camune

c’avìa n’urgia, c’avìa n’urtu

ccu Cuncetta Mazzicune,

ppe nna zippula jettata…

Ammascante ppe daveru…

Già…na piccula petrata

allu fattu de Saveru…

Cchi virìe! Nu terrimutu!…

stravisata avìa la cera,

le jettava senza mbutu,

chîna mia, parìa n’arcera:

“Tu, dicìa, tu, cupellune,

ài curaggiu de parrare:

l’à pigliatu l’ammarrune…

tinn’abbutti d’ammolare…

Quantu vala n’ugna mia

‘un ce vali tutta quanta:

cumu è bella, porcarìa…

mè…grardàtila!…acqua santa…”

“Ohi rzulillu de fajenza…

oi minestra senza sale…

ti nne pigli cunfirenza…

chîanu chîanu simu guale!”

“Mala nova chi te vinne…

vire e guardate ppe ttie:

Vo’ vulare senza pinne…

ce venissi cumu e mmie.”

“Vì ca sfierru, e nun me tena

Mancu Cristu Crucifissu!

Ma ccu ttie…non me cummena.

Magarù, parra ccu chissu”.

E faciennu na girata

le vutau na malanova!

Io sentiennu sa parata,

dissi: “Chissa nun m’è nova!

L’haju ntisa ssa proposta:

Cumu chissa…tale e quale.

Duve? Già…ch’è la risposta

chi è stampata allu giornale.

……

La risposta scunchiudente

ficatusa e gridazzara,

chi se leja e chi se sente

o alla stampa o alla jumara.

Propriu ‘a stessa; nun ce manca

nente, spiritu e parole:

cumu chilli, chissa arranca

e livissadi sc-chirole!

Parû fatti a na pallera…

a nu tuornu parû fatti!

Cchi pariglie…mera mera…

cumu su’ precisi e satti!

Ma però la sorta trista

cumu è tinta…cumu è amara

chilli fau li giornalista

chissa fa la lavannara.

E pecchì? Quale ragiune

c’è? Pecchì su privilegiu?

O apparigli allu sapune

o alla pinna. Nun c’è spregiu.

……

Nun ve para?? Nun’è giustu?

Me’, quatra’, diciti, jamu…

tra de nue, de gustu a gustu,

chi diciti? L’accucchiamu?

No…no…no… nun me cumbena

nun me quatra…nun me sona!

Povarella Filumena

maleparra sì, ma è bona!

I Tumbari

di Michele Pane (Adami di Decollatura, 1856 – Chicago 1953)

(sestine di doppi quinari – uscite sdrucciole)

Quand’alle feste venìanu i tùmbari

curriamu lesti nue all’affruntare :

(o cari tiempi, tornati cchiù?)

O cchi alligrizza quando sentìamu

‘ntra li cavuni nue rintronare:

bràbita brùbriti, bràbita brù!

Due vote l’annu venianu i tùmbari

alle due feste de lu paise,

(ch’a tantu tiempu nun viju cchiù!)

a san Rafèle ed allu Càrminu;

iu tiegnu ancòre le ricchie tise

a chillu suonu: bràbita brù!

Li megliu tumbari eranu chilli

chi a nue venianu de Pittarella

(tumbarinari fini su llà)

ca miegliu d’illi, mannaja puru,

chi la sonavadi la tarantella?

bràbita brùbiti, bràbita brà!

Quand’arrivavanu dintr’all’Addame

l’aggradiscìanu propu li galli,

(chi rispundìanu: chichirichì!)

li piedi a tutti furmicijàvanu

e lla tenìanu ‘unna l’abballi

e ‘ncuna mamma dìcia ccussì:

“Gioja de mammata, figliu, ‘nun chiàngere,

sienti li tumbari: bràbita brà!

avanti ‘a gghiesa suni chi sònanu:

bràbita brùbiti, bràbita brà!”

“Si tu nun chiangi, core de màmmata,

pue ti cce puortu io ‘vanzi llà;

o quanti genti cce su ch’abballanu!

bràbita brùbiti, bràbita brà!”

“Stasire, sienti, cce su li fruguli

e le carcasse chi fannu ttrà!

biellu, nun chiàngere, sienti li tùmbari

e la grancascia: bràbita brà!”

Ed accitàvadi, cumu ppe’ ‘ncantu

lu quatrariellu, nun chiangìa cchiù,

ca chillu suonu potìadi tantu:

bràbita brùbiti, bràbita brù!

A tantu tiempo mo’ nun ce vènanu

cchiudi li tùmbari, su dissusati;

(è lu progressu chi ‘un ce le vò!…)

moni alle feste vene la musica

e de li tumbari se sù scordati

tutti i Gambuni, ma iu sulu no!

Zà Tiresina

di Ciccio De Marco (Pedace 1917 – Milano 2013)

(quartine di doppi settenari o alessandrini)

Assettata alla seggia, davanti a lu purtune,

supra na maglia vecchia gullìa Zà Tiresina

ed ogne tantu arranca nu gridu allu guagliune

chi d’a finerra nfunna la gente chi camina.

– Zà Tiresì, chi nova? – A nente, figlicì –

– Cum’è chi stai? Sta bona? – Staju cumu vò Dio!

I malanni nun mancanu. Tu gioia, chine sì?

Ca io mò signu vecchia e nun ce male viju!

Aza l’uocchi, me ‘mpetra: – E mera, mera, mera!

Tè…tè…chine se vida! Cum’è? Sì ricordatu?

‘E duve te ricuogli? – Zà Tiresì, d’a fera!

– De la fera de l’agli! U sai ca sì mvecchiatu?

-Giuvannuzzu? – E’ allu Bergiu e fa lu minatore.

Na vita, povariellu! Però guadagna bene.

Me scriva certe littere chi spaccanu lu core

E prumminta ca torna…sempre st’annu chi vene!

Se vide un lu lassanu! E ca tu Giuvannuzzu,

no ppe avantu, è spiertu! Daveru! E ce sa fare:

sai ca si manca illu se fermadi nu puzzu

e tricientu persune restanu a se guardare?

-Battista? – E’ a Bonusariu! Ntra nu stabilimentu:

minta uogliu alle machine e mbitadi bulluni!

Si cc’è spusatu llari! Me scriva ca è cuntientu!

A moglia ha nu negoziu ‘e fettucce e buttuni!

Ogne tantu me scrivanu, sia illu ca la sposa,

chi quannu scriva è sempre bona ed affezionata!

Povariellu! A ogne littera cce minta ‘ncuna cosa,

citu citu de illa, ch’è na picca tirata!

-Ntonettella? – E’ spusata! Chilla mò è juta bona!

Nu mpegatu alle poste! U maritu è postino!

Distribuisce littere! – A Cusenze? – Ad Ancona!

Ppe avvicinamentu! Ca prima era a Torino.

E’ statu don Girolamu chi n’ha fattu il favore

Ccu nu bigliettu a Roma ad unu chi po’ tuttu.

E tu, ca don Girolamu è n’amicu de core,

chi ama la giustizia, u vinu e lu prisuttu!

-Tiresì, cuntentamune! Trasferire un postino

– m’ha dittu- nud’è facile! E pue, tu chianu chianu

volissi u postu comberu, u postu cchiù vicinu…

quasi quasi alla posta ‘e Casule o ‘e Spezzanu!

Ed ha ragione illu! Moccevò, fore gapu!

Cumu fai a pretennere una, almenu, vicina!

Ppe accitare su core, ppe acquetare ssa capu

chi va cumu na vuocula d’u Belgiu all’Argentina!

Nue mamme ‘e ssi paisi, cumu la jocca ciota,

criscimu i pullicini bielli, forti, sanizzi!

Fatti galli ne vulanu, ad unu ad unu a vota…

tutti quanti a cercare fortuna i pizzi pizzi!

Vulanu suli suli, su munnu munnu sparu

va trova chi sa duve, va trova fin’a quannu!

E nue, jocche, alla petra, davanti ‘u gallinaru

cupe e sulagne a fare i pappici, aspettannu!

HJUMARA

di Achille Curcio (Borgia, 1930 – vivente)

(sestine di doppi senari)

De tutti li jochi chi fici guagliuna

non resta cchiù nenta nte chista sirata;

eppuru sti strati, stu vecchiu purtuna

mi furu cumpagni nte chiddha jornata,

chi tuttu era jocu, chi tuttu era cantu

si u celu mustrava d’azzurru nu mantu.

De tutt’i speranzi cuvati nt’o cora

non resta na scagghia ca tuttu sparìu;

chist’anima trema videndu ca fora

na negghia passandu stu celu tingiu

e tuttu cumpara de niru velatu

stu mara, stu sula, stu mundu cangiatu.

Nte chista sirata domandu a lu ventu

duva iddhu portau la mia giovinezza;

e duva mo porta stu caru lamentu

de st’anima nira, cchiù nira ‘e na pezza.

Lu ventu rispunda ca tuttu scumpara,

cà resta la vita na vera hjumara.

Hjumara chi porta lontanu l’affanni

d’o riccu signura, d’o peju sciancatu,

li belli jornati, l’amuri e li nganni,

speranzi, suspiri, nu sonnu spezzatu.

Hjumara maligna chi tuttu trascina

e poi cu nu vuddhu(1) ti scriva la fina.

A ‘Mbertu Primu

Mastro Bruno Pelaggi (Serra San Bruno, 1837-1912)

(quartine di settenari e quaternari-quinari)

Di supa a ‘sta muntagna

Ti jiettu ‘na gridata;

sientila ‘sta chiamata

ed ejia priestu.

Non mi fari ‘mu riestu

futtutu di lu tuttu

ca sai quant’esti bruttu

l’aspittari?!

Né robba né dinari

truovi alla casa mia,

perciò ricurru a ttia,

si bbue ‘mu sienti.

‘Sti vuci e ‘sti lamienti

‘sti pianti e ‘sti suspiri

Tòccali, si non cridi,

culli mani.

Vidi cuom’è la fami

ca pue mi cridi a mmia,

e vidi s’è bugia

quantu ti dicu.

Tu, si ssi vieru amicu

di li sudditi tue

opira giustu e pue…

duormi squitatu.

Si vue ‘mu si aduratu

di tutti l’Italiani

spàrtandi lu pani,

sienti a mmia;

ché truoppu tirannia

pi nnui povar’aggenti:

a ccu tuttu, a ccu nenti

non è giustu.

Duna a ccu’ vue l’arrustu,

lu miegghiu e lu cchiù gruossu,

a nnui dunandi n’uossu,

cuomu cani.

Sempi lavuru e pani

circau lu calabrisi,

tu ti sciali di risi

e cugghiunìji.

Apira l’uocchi e vidi,

jetta ‘nu sguardu ‘ntuornu,

vidi ca mai fa juornu

e semp’è scuru;

apira corchi lavuru

mu nd’abbuscamu pani,

ca la muorti di fami

è truoppu cruda.

Taliani culla cuda

ndi carculasti a nnui…

Ma tu si duru cchiui

di ‘nu macignu!

Mo’ chi cazzu mi ‘mpignu

‘mu pagu la fundiaria,

si la casa mi para

‘nu spitali?

‘Nu liettu e ‘nnu rinali,

‘na seggia e ‘nnu vrascieri,

quandu vena l’ascieri

pigghia cazzi!!!

È miegghiu ‘mu nd’ammazzi,

ch’è miegghiu ‘mu murimu!

Chi cazzu lu vulimu

‘stu campari?

Non putimu truvari

‘nu journu di lavuru,

sempi simu allu scuru

e senza pani.

Basta! «Simu taliani!»

Gridamma lu «sissanta»

e mmo’ avogghia ‘mu canta

la cicala!

La fami culla pala

si pigghia, e culla zzappa;

cu’ pota si la scappa

a Novajorca;

a nnu’atri ndi tocca

suffrir a mmussu chiusu

e… quaci allu pirtusu

di lu culu.

Vidi ca non su sulu

chi cantu ‘sta canzuni,

ma parecchi miliuni

d’italiani.

Gridamu pilla fami,

miseria e povirtà,

diciendu: «Maistà,

pani e luvuru!»

Si parru cu ‘nnu muru

fuorzi rispundiria,

ma ca parru cu ttia

pierdu lu tiempu.

Du’ vuoti ‘stu lamientu

a ttia ti lu mandai,

non ti dignasti mai

‘mu mi rispundi?

Picc’hai ‘mu li nascundi

li gridi calabrisi?

non pagamu li spisi

‘guali a tutti?

Ma tu tindi strafutti,

li deputati cchiùi,

duvi ‘ncappamma nui,

povara genti!

Non spirari cchiù nenti,

Calabria sbinturata,

tu si dimenticata

pi ‘nu tiernu

di Dio, di lu Guviernu

e di lu Ministeru;

di ‘na cruci e ‘nnu zeru

si stimata

e sulu si chiamata

alli suoliti passi:

‘mu paghi ‘mpuosti e tassi

e nnenti cchiùi.

Io mo’ parru cu bbui,

ministri e deputati:

chi cazzu priedicati

«Pro Calabria»?

E mmai si vida l’arva,

sempi simu allu scuru;

non truvamu lavuru

pi ‘nnu juornu!

Ggià non avitii scuornu

sempi ‘mu prumintiti

e mai nenti faciti

‘mu campamu!

E tu, nuostru Suvranu

mancu nci dici nenti?

Non vidi ca ‘sta genti

ndi castijia?

Sempi ndi cugghiunija,

a tutti ‘sti paisi,

ca sgravanu li spisi

e fannu strati;

e ‘mbeci cchiù gravati

li spisi e strati nenti

e nnui povara genti

li cridimu

e ppue quandu vidimu

smurzata la lanterna

cu ‘na recumaterna

addio Calabria!…

Lettura e commento di Mario Iazzolino

S’abbicina lu viernu, jennariellu

ccu lu jancu mantiellu s’abbicina!

Foculariellu mio, foculariellu

cumu si biellu mmienzu alla cucina!

Ligna de cerza e pane de carusa

viata chilla casa duve s’usa!

Na pignata chi vulla a nu spicune,

nnu fuocu sc-cattiente e joculanu,

e si cc’è, benerica, nu jascune,

e ti cce cali ccu na bella manu,

e lu vasi allu spissu, gioia mia,

cchi fa la tramuntana? E’ ciotarìa!

Jennaru! Mina vientu e tu te ngatti

ccu sia cuverte e si’ dintra nu niru!

E’ na gioia fatata, e a cunti fatti,

te vuoti, te rivuoti e fai l’agliru!

Jennaru, biellu, giubilu, fatuzzu,

puorti, puorti ccu tie lu purcelluzzu.

E basta chissu sulu ppe t’amare,

e t’adurare cumu nu pilieri!

Dici : ammazzamu!…E te sienti mpananre

l’uocchi de cuntentizza, e li pensieri

trivulusi spariscianu a ruvina

cumu le neglie si lu vientu mina!

Puorcu!…Gioia, riccchizza d’ogne casa,

grannizza vera, pumpusìa frunuta!…

Ccu lu filiettu mpacchi la prim’asa

la fragagliella, mo cce vò, t’aiuta!…

E all’urtimu, quatrà, cce la quadara!…

Cchi cc’è allu munnu ca sa cosa appara?!

Chine frittula à dittu, à dittu quantu

de cchiù biellu cce sta sutta lu sule !

Nun c’è bisuognu, no, ca vi l’avantu;

l’avantu si lu puortû sule, sule!

Cchi bellizze chi sû! Cce chiecchiarii?!

Duve te cali cali te ricrii!

‘A frittulilla è grassa? E cce nsapuri!

Ccu lu curijellu ti cce fai la vucca!

Ccu le palette e ccu li vattituri,

chiuri le chiavi e ncasi la pirucca!

Pue la nteccuzza ccu la nsalatella!…

Cchi barsamu chi sû, chi cosa bella!

E dire ca cce sû ssi munni munni

certi scangierri, o Dio, nsignurinati,

surchiati, mprilliccati, filiunni,

chi stuorcu l’occhi e fanû li stuffati:

«Cibo pacchiano, o! Dio, per carità,

come si mangia, via , come si fa!»

Ah! Chi ve vuolû fare alli jimbielli,

malanova v’accucchi, mienzi spiti!

Cche vi pranzate voi? Latte d’agielli?!

E già, ppe chissu siti culuriti,

fore maluocchiu, cumu la jinostra!…

Cibo pacchiano? Ih! malanova vostra…!

Ma lassamuli stare a chissi tali,

ch’è lussu si sû buoni ppe l’acitu!

M’assimiglianu, vì sû tali e quali

nu cacumbaru musciu e ngiallinitu,

chi lu jietti a na rasa, e si lu pruovi,

cca ti se conza, e sempre cca lu truovi!

Nun saû chid’è lu puorcu! E ‘ntra la casa

quannu cced’illu cc’è na zumpunia!

Io mo cchi sacciu, sc-camanu a nna rasa

e te sienti na gioia, n’allegria!

Lu pecuraru ch’è cerviellu sanu

fa : «Cunnituru mio ppe n’annu sanu»!

E ccu lu dittu de lu pecuraru

iu chiudu ssu taluornu e fazzu puntu !…

Viatu chi po’ dire mparu mparu

e lu po’ dire a buonu fattu cuntu:

«Tri nn’àiu, vracchi, jofali, curalli

vidi tri puorci e dici : tri cavalli…»

Io, povar’omu, ancora mignu vientu…

lu purcelluzzu mio ciglia a la rina!

E ‘ntra lu core nu scunsulamientu

me sientu, e sbattu stomacu e stentina!

A vue lu cuntu! E’ vuce perrupata….

Ma nun fa nente, cantu ‘a serenata.

Commento di Mario Iazzolino

Fra i bei ricordi di Ciardullo, s’inserisce questa che appare come la festa dei pochi sapori tradizionali del popolo che nel mese di gennaio ricorreva in occasione dell’uccisione del maiale. Era una consuetudine necessaria per avere una provvista per tutto l’anno, quando la società contadina non aveva molte risorse per comprare giornalmente il cibo necessario.

Egli ne fa una poesia giuliva e musicale, artisticamente perfetta, in cui lo spirito, la tradizione, il costume del popolo è ben rappresentato. È soltanto un’immedesimazione intima e gustosa di uno dei pochi momenti di gioia e di godimento. Egli dimostra, infatti, di aver gustato i vari sapori compresi nelle frittole (‘A frittulilla è grassa? E cce nsapuri!… Cchi barsamu chi sû, cchi cosa bella!), e lamenta che il suo maiale è presente soltanto al mercato (Lu purcelluzzu mio ciglia a la rina!).

A ‘Mbertu Primu

di Mastro Bruno Pelaggi (Serra San Bruno, 1837-1912)

Lettura e commento di Nuccia Cosenza

Di supa a ‘sta muntagna

ti jiettu ‘na gridata;

sientila ‘sta chiamata

ed ejia priestu.

Non mi fari ‘mu riestu

futtutu di lu tuttu

ca sai quant’esti bruttu

l’aspittari?!

Né robba né dinari

truovi alla casa mia,

perciò ricurru a ttia,

si bbue ‘mu sienti.

‘Sti vuci e ‘sti lamienti

‘sti pianti e ‘sti suspiri

tòccali, si non cridi,

culli mani.

Vidi cuom’è la fami

ca pue mi cridi a mmia,

e vidi s’è bugia

quantu ti dicu.

Tu, si ssi vieru amicu

di li sudditi tue

opira giustu e pue…

duormi squitatu.

Si vue ‘mu si aduratu

di tutti l’Italiani

spàrtandi lu pani,

sienti a mmia;

ché truoppu tirannia

pi nnui povar’aggenti:

a ccu tuttu, a ccu nenti

non è giustu.

Duna a ccu’ vue l’arrustu,

lu miegghiu e lu cchiù gruossu,

a nnui dunandi n’uossu,

cuomu cani.

Sempi lavuru e pani

circau lu calabrisi,

tu ti sciali di risi

e cugghiunìji.

Apira l’uocchi e vidi,

jetta ‘nu sguardu ‘ntuornu,

vidi ca mai fa juornu

e semp’è scuru;

apira corchi lavuru

mu nd’abbuscamu pani,

ca la muorti di fami

è truoppu cruda.

Taliani culla cuda

ndi carculasti a nnui…

Ma tu si duru cchiui

di ‘nu macignu!

Mo’ chi cazzu mi ‘mpignu

‘mu pagu la fundiaria,

si la casa mi para

‘nu spitali?

‘Nu liettu e ‘nnu rinali,

‘na seggia e ‘nnu vrascieri,

quandu vena l’ascieri

pigghia cazzi!!!

È miegghiu ‘mu nd’ammazzi,

ch’è miegghiu ‘mu murimu!

Chi cazzu lu vulimu

‘stu campari?

Non putimu truvari

‘nu journu di lavuru,

sempi simu allu scuru

e senza pani.

Basta! «Simu taliani!»

Gridamma lu «sissanta»

e mmo’ avogghia ‘mu canta

la cicala!

La fami culla pala

si pigghia, e culla zzappa;

cu’ pota si la scappa

a Novajorca;

a nnu’atri ndi tocca

suffrir a mmussu chiusu

e… quaci allu pirtusu

di lu culu.

Vidi ca non su sulu

chi cantu ‘sta canzuni,

ma parecchi miliuni

d’italiani.

Gridamu pilla fami,

miseria e povirtà,

diciendu: «Maistà,

pani e luvuru!»

Si parru cu ‘nnu muru

fuorzi rispundiria,

ma ca parru cu ttia

pierdu lu tiempu.

Du’ vuoti ‘stu lamientu

a ttia ti lu mandai,

non ti dignasti mai

‘mu mi rispundi?

Picc’hai ‘mu li nascundi

li gridi calabrisi?

non pagamu li spisi

‘guali a tutti?

Ma tu tindi strafutti,

li deputati cchiùi,

duvi ‘ncappamma nui,

povara genti!

Non spirari cchiù nenti,

Calabria sbinturata,

tu si dimenticata

pi ‘nu tiernu

di Dio, di lu Guviernu

e di lu Ministeru;

di ‘na cruci e ‘nnu zeru

sì stimata

e sulu sì chiamata

alli suoliti passi:

‘mu paghi ‘mpuosti e tassi

e nnenti cchiùi.

Io mo’ parru cu bbui,

ministri e deputati:

chi cazzu priedicati

«Pro Calabria»?

E mmai si vida l’arva,

sempi simu allu scuru;

non truvamu lavuru

pi ‘nnu juornu!

Ggià non avitii scuornu

sempi ‘mu prumintiti

e mai nenti faciti

‘mu campamu!

E tu, nuostru Suvranu

mancu nci dici nenti?

Non vidi ca ‘sta genti

ndi castijia?

Sempi ndi cugghiunija,

a tutti ‘sti paisi,

ca sgravanu li spisi

e fannu strati;

e ‘mbeci cchiù gravati

li spisi e strati nenti

e nnui povara genti

li cridimu

e ppue quandu vidimu

smurzata la lanterna

cu ‘na recumaterna

addio Calabria!…

Commento di Nuccia Cosenza

Mastro Bruno,nella sua veste di poeta popolare, si sente investito di una funzione assai impegnativa,e cioè quella di essere il portavoce collettivo delle lamentele e delle speranze di tutti i bisognosi e i diseredati.

Nelle tre lettere al Re al Padreterno e al Demonio ,il Poeta si inserisce dentro l’antichissimo filone della poetica popolare, irrobustita dai temi della protesta antiteistica e antitirannica derivati dalla tradizione “colta” della poesia illuministica, e filtrati in “basso” dalla cultura popolare.

Lettura e commento di Maria Virginia Basile

di Anonimo Romano

‘Na vorta, quannoché m’annava in fume

un corpo dritto oppuro ‘na scopata,

pe’ nun stà lì a pistà l’acqua pistata

scennévo la scaletta e stavo a fiume.

Acqua e sole ciavéveno er profume

de Roma vecchia, calla e rinfrescata,

co’ du sordi passavi la giornata

e te scrostavi addosso ‘gni patume.

Ma mò er Ciriola è chiuso dar pretore

perché l’innustriali. Dio li sperda,

ciànno ridotto fiume un cacatore.

Purché ‘na lira a loro nun ze perda,

‘sti bboja ‘n vonno mette er puratore,

e Tevere mò è solo storia e merda.

25 maggio 1972

Er dodici de maggio

di Anonimo Romano

Come ch’er Papa seppe der fattaccio

annò in puzza de brutto, chiamò er nano

e doppo avéllo ammesso ar basciamano,

te l’ha trattato come un cacastraccio.

“Me compiaccio,” je fece, “sor cazzaccio,

co’ ‘sto voto m’ài messo a contromano,

m’ài fatto perde er popolo romano

e er sagramento mio, chedé? ‘no straccio.

Ma l’antro, benché esposto a ‘sto ludibbrio

nun se pente e inzistisce : “Ciò raggione,

l’ho fatto p’aggiustàmme l’equilibbrio.

Ce intignò su ‘sto tasto più der mulo,

finché er Papa sbottò: “ Ma, sor cojone

bell’equilibbrio de pijàlla in culo!”

15 maggio 1974

La Pajuca che vola

di Anonimo Romano

Che s’à da legge! Jeri un poveraccio

che s’era fatto un paro de pedali

te l’ànno messo sotto catenaccio

proprio ner braccio del li criminali.

‘Ste carogne de casa ar Palazzaccio

‘nvece, a ‘sta monicaccia senz’uguali

che sfragne li pischelli ner setaccio

la perdonòrno e rimetterno l’ali.

Mò ‘sta Pajuca vola. E manco male

che già li posti so’ tutti occupati

sinnò era già ministro al Viminale.

Ma è chiaro: ‘sta beghina criminale

che sfruttava li pòri spasticati

scarderà er letto a quarche cardinale.

15 gennaio 1972

Er farzo antico

di Anonimo Romano

Dovressivo vedé li Coronari,

piena de guardie, lustra, ‘nfiocchettata

pe’ la mostra che cianno ‘naugurata

li stracciaroli mò che so’ antiquari.

Falpalà, specchi, crosci e stradivari

trummò e conzolli, tutta na parata

de medioevo fresco de giornata

pe’ fregacce i turisti e fa’ l’affari.

Fa er farz’antico è robba d’un momento:

onto e fume, pallini de doppietta

e un comò novo è puro settescento.

Tajò er nastro Andreotti, ‘tacci sui

co’ quer grugno da vecchio e la gobbetta,

la più meju anticaja lì era lui.

24 maggio 1972.

Commento di Maria Virginia Basile

Se è vero che il termine anonimo rimanda a un’incertezza di delineazione di prodotto o persona, è pur certo che lo stesso termine invita ad una curiositas autenticamente riconducibile al forte desiderio di conoscenza che muove da sempre le aspirazioni dell’Uomo; ben noti sono gli esempi nel mito e nelle epopee. Anonimo Romano non esula da questa sorta di regola, da una parte perché trascurato dai molti, da chi è deputato a redigere storie della letteratura, per cui non conosciuto, da un’altra, invece, per la consapevolezza che la sua opera ha sicuro valore di documento storico e linguistico. Più di un esempio nelle varie letterature, sovente ci si è trovati nell’imbarazzante meraviglia di scoprire qualcosa di nuovo, ma che sa di ‘classico’, di universale, quindi di vero. Un esempio che mi sovviene è relativo a tutta una produzione subalterna, mai considerata in letteratura, quella egemone, durante la seconda rivoluzione industriale, è il movimento cartista che, a parte l’opposizione al governo e la pressione per l’acquisizione di diritti della classe operaia, aveva prodotto poesia, difficile da reperire, ma molto bella, soprattutto partecipe di una condizione umana che ha la sua dignità, il suo valore e che dovrebbe essere tenuta in considerazione non fosse altro che per il suo valore di documento, umano, politico, sociale e letterario; vi è anche tutta una letteratura che negli anni è stata definita di appendice e, spesso, relegata a un ruolo dipendente. Tanto per sostanziare la certezza che si possono trovare gemme laddove lo sguardo non riesce a giungere:

Full many a gem of purest ray serene

The dark unfathom’d caves of ocean bear:

Full many a flower is born to blush unseen,

And waste its sweetness on the desert air.

‘cantava’ opportunamente, nella sua famosa ‘Elegy written in a country churchyard’, Thomas Gray, padre del Pre-romanticismo inglese, autore che ispirò tutto il movimento sepolcrale italiano, Cesarotti ecc. , la cui opera fu fondamentale per la scrittura de “I Sepolcri” di Ugo Foscolo.

Wikipedia riporta: La Cronica dell’Anonimo romano è un’opera composta da 28 capitoli e realizzata verso la metà del XIV secolo. L’identità dell’autore è incerta, motivo per cui ci si riferisce a lui con la dicitura anonimo romano. Nel 1994, lo studioso Giuseppe Billanovich propose l’identificazione dell’anonimo romano con Bartolomeo di Iacovo da Valmontone, un chierico al servizio della curia romana: questa ipotesi tuttavia non è stata accolta con favore dalla maggior parte della critica e degli studiosi e l’identità del misterioso autore rimane, pertanto, incerta e di discussa attribuzione. La stesura della Cronica dell’Anonimo romano avvenne secondo gli studiosi intorno al 1357. Come dichiarato dallo stesso autore nel primo capitolo dell’opera (che funge anche da prologo), alla base della realizzazione di quest’opera c’era la volontà di evitare che la memoria dei fatti avvenuti in quegli anni svanisse col passare del tempo. Per molto tempo l’opera non ebbe grande considerazione presso gli studiosi, i quali prestarono attenzione soltanto al capitolo inerente alla narrazione della vita di Cola di Rienzo. Questo capitolo, il più corposo dell’opera, fu per molto tempo considerato un’opera a sé stante dai filologi, e quindi ad esso venne riservato maggior interesse dal punto di vista filologico e storico. Di conseguenza, gli altri capitoli vennero trascurati impedendone una trasmissione completa fino ai giorni nostri.

Dal sito: https://storiesepolte.it/cronica-di-anonimo/

Ancora da Wikipedia:

“ Dopo una serie di edizioni dell’opera realizzate tra cinquecento e seicento, caratterizzate da incompletezza e tentativi falliti di identificare l’autore, nel 1740 Ludovico Muratori pubblicò una prima edizione integrale dell’opera sotto il titolo di Historiae Romanae Fragmenta, inserita all’interno del volume Antiquitates Italicae Medii Aevi. L’opera, per quanto completa, fu però in parte modificata da interventi dello stesso Muratori. Nei secoli successivi, essa ebbe varie edizioni, nessuna delle quali fu però in grado di ripristinare la purezza originaria della Cronica. Fu infine nel Novecento che se ne riuscì a realizzare la prima edizione integrale esemplare e quanto più fedele possibile all’originale. Nel 1941 Gianfranco Contini pubblicò un articolo nel quale rivendicava l’importanza della Cronica all’interno del panorama letterario italiano, contribuendo quindi a rinnovare l’interesse degli studiosi verso quest’opera. Fu poi un suo allievo, Giuseppe Porta, a realizzare nel 1979 la prima edizione critica completa dell’opera.

Contenuto e stile

Gli eventi narrati nell’opera coprono un arco di anni che va dal 1325 al 1357. Tutti gli eventi descritti, stando agli studi di Billanovich, furono vissuti in prima persona dall’autore, e questo garantisce l’accuratezza e l’affidabilità di quanto da lui riportato. Sebbene la maggior parte dell’opera si concentri sulla storia di Roma in quegli anni, vi sono anche capitoli dell’opera che narrano vicende ambientate in altre città, come la cacciata degli Scaligeri da Padova, o la grande nevicata di Bologna del 1338. Il linguaggio dell’opera è il dialetto romanesco medievale, descritto da alcuni studiosi, per l’uso che ne fa l’autore, come dotato di una purezza raramente vista in altre forme linguistiche regionali. L’opera, quindi, è importante anche dal punto di vista linguistico, perché fornisce un affresco vivido del volgare romanesco prima di essere influenzato dal dialetto fiorentino. La scelta del volgare è spiegata dall’autore con la volontà di permettere a tutti, anche alle persone meno colte, di potersi avvicinare al suo lavoro, traendone un’utilità. In virtù del suo linguaggio schietto e colorito, la Cronica dell’Anonimo romano è stata definita da Contini “uno dei capolavori dell’antica letteratura italiana” e studiosi, come lo stesso Contini e Carlo Emilio Gadda, hanno elogiato l’abilità dell’autore nel rappresentare la psicologia umana e nel descrivere con la massima vivacità gli eventi narrati, considerando l’opera dotata di un’eleganza espressiva superata nella prosa del Trecento solo da Giovanni Boccaccio”.

Tirando per sommi capi le fila delle informazioni reperite in rete, si potrebbe assumere la certezza che il lavoro di Anonimo Romano è stato di grande importanza ed ha valore documentale storicolinguistico, pertanto è assimilabile ad opere quali I Racconti di Canterbury, in cui Geoffrey Chaucer usa il volgare ( Medieval English) per scopi letterari, ma altri esempi sono rintracciabili nella chanson de geste, nel romanzo cortese, nella lirica provenzale; momenti storici di grande fascino in cui pian piano la lingua del cosiddetto popolo assurge a un valore di lingua letteraria. Anonimo Romano ha influenzato, nel corso del tempo, anche i poeti dialettali che si sono via via succeduti nella compagine della letteratura in vernacolo, spesso relegata a una definizione di ‘subalternità’ che può trovare le sue ragioni nello scarso interesse che le masse e i loro bisogni rivestivano per i vertici socio-politici. Lontano, o quasi, da riflessioni che potrebbero sorgere, peraltro molto interessanti, una se pur minima trattazione di poesia dialettale non può disconoscere l’intento strettamente legato alle questioni di costume, sociali, politiche. Così come nelle liriche del Belli, poi di Trilussa, tali tratti sono evidenti, modulati secondo caratteristiche che possono differire e che fanno parte dell’originalità di ogni artista. Maurizio Ferrara non si discosta da certe tematiche, ma le affronta con la consapevolezza che il popolo ha ormai acquisito una vera e propria dignità sociale, che viene rappresentato da un grande partito i cui esponenti rappresentano parte della ‘intellighenzia’ italiana tra gli anni 60, 70 e parte degli 80, di cui lui fa parte.

Da “Wikipedia “ : Nato a Roma, il 29 maggio 1921 dove morì il19 aprile 2000, Maurizio Ferrara è stato un giornalista, politico e partigiano italiano. Laureato in Giurisprudenza nel 1942, nello stesso anno, entrò nel Partito Comunista Italiano partecipando alla Resistenza romana, movimento di liberazione che operò a Roma durante l’occupazione tedesca della città, dall’8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, data della liberazione della città da parte degli Alleati. Dal 1945 al 1970 lavorò all’interno del quotidiano l’Unità di cui fu commentatore politico, inviato e direttore dal 1966 al 1970. Il 5 giugno 1952 venne condannato in appello a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una sanzione pecuniaria per diffamazione nei confronti del Tribunale della Rota Romana. Per anni segretario particolare di Palmiro Togliatti, nelle elezioni regionali nel Lazio del 1970, fu capolista del PCI e venne eletto consigliere regionale. Confermò il suo seggio nelle regionali del 1975; nello stesso anno fu eletto Presidente del Consiglio regionale del Lazio e mantenne tale incarico fino al 1976, quando divenne presidente della regione Lazio. Nel 1977 fu costretto alle dimissioni a causa della risicata maggioranza che lo sosteneva. Nel 1979 venne eletto senatore e confermò il suo seggio a Palazzo Madama nelle elezioni politiche del 1983 e del 1987. Numerosi furono gli incarichi che gli vennero assegnati nel partito: era stato membro del Comitato centrale del PCI dall’undicesimo al diciassettesimo congresso e segretario regionale del Lazio dal 1980 al 1984. Con la moglie Marcella De Francesco, anch’essa partigiana e giornalista, fu autore di varie opere politiche: Conversando con Togliatti e Cronache di vita italiana. Scrisse anche I prati lunghi, Mal di Russia, La Relazione, nonché alcune raccolte di poesie in dialetto romanesco (Er compromesso rivoluzionario, Er comunismo cò la libbertà). Del figlio Giuliano, giornalista, non condivise né la candidatura alle elezioni europee del 1989 con il Partito Socialista Italiano, né la svolta a destra e l’ingresso come Ministro per i rapporti con il Parlamento nel primo governo Berlusconi”.

Il volume “Er compromesso rivoluzionario” di Anonimo Romano contiene la prima raccolta di sonetti composti in dialetto romanesco da Maurizio Ferrara. L’autore trae l’ispirazione delle sue poesie da colloqui occasionali o dallo scambio di vedute con la gente di Roma che incontra quotidianamente. Si tratta quindi di un testo polemico contro il governo italiano (in particolare contro l’amministrazione romana) pervaso da un’ironia graffiante ma costruttiva. Le poesie sono precedute dalla Presentazione dell’autore, in cui Maurizio Ferrara nota come il suo popolo sia cambiato rispetto ai plebei del Belli, giacché hanno vissuto una trasformazione sociale che li ha resi più consapevoli del loro ruolo politico, a contrasto del consumismo e del potere. Direi che si tratta di una silloge poetica che ha grande valore di documento storico, politico, non solo di costume.

I titoli delle poesie lette durante l’incontro del 22 febbraio 2025 presso il Caffè Telesio, in Corso Telesio, a Cosenza, sono : • La Pajuca che vola • Fiume • Er sfarzo antico • Er Papa e er divorzio.

Non si può non sottolineare quanto i Sonetti di Maurizio Ferrara siano non solo efficaci da un punto di vista semantico, ma ben curati sotto un profilo strutturale, metrico. La forma è la tipica del sonetto italiano, sia nel numero dei versi, nella scelta delle strofe (due quartine e due terzine), che nella lunghezza dei versi ( endecasillabi) insieme allo schema delle rime. Il Ferrara è abile nel carpire, fare suo e riproporre in pura, arguta poesia lo spirito romanesco, spesso canzonatorio, irriverente, veritiero, a tratti nostalgico. L’autore crea una preziosa galleria di personaggi reali e realistici, sovente tratti dal panorama politico ed ecclesiastico, ma anche scelti nel popolo, attraverso cui si palesa una divertente, sagace, spesso amara denuncia di fatti, azioni, spesso manchevolezze e debolezze. Lo sguardo etico, cosciente e consapevole, si unisce allo sguardo del politico che non manca di porre l’accento sulle debolezze della magistratura, del clero, dei politici, oltre che della gente comune.

• La lirica ‘Er Fiume’ sottolinea quanto il Tevere, una volta fondamentale per il benessere dei cittadini, sia divenuto inquinato per una politica generale di sfruttamento delle risorse, sbagliata e corrotta. La magistratura ha chiuso un occhio a favore di uno sviluppo industriale che apportò un’errata utilizzazione e inquinamento (ricordo un avvocato di Roma che usava nuotare nel Tevere, nel 1979 contrasse la leptospirosi, per la quale perse la vita).

• La stessa sferzata alla magistratura si avverte nella lirica ‘La Pajuca che vola’ in cui ripercorre il triste fatto di cronaca, del 1969, secondo cui una suora usava maltrattare bambini non autosufficienti nel suo istituto, dei quali molti trovarono una morte misteriosa. Un articolo dell’Unità del 1972 denuncia la scarcerazione di questa donna che sosteneva la sua innocenza anche con parole di disprezzo nei confronti dei più deboli.

• Il tono canzonatorio di ‘Er sfarzo antico’, in cui vi è sempre ironia verso i politici del tempo, evidenzia la disonestà di sedicenti antiquari che ebbero però l’onore di ricevere il tributo di Andreotti e di altri personaggi in vista.

• ‘Er Papa e er divorzio’ celebra il ricordo del Referendum abrogativo del 1974 circa l’istituto del divorzio, in cui una netta maggioranza di NO si oppose. Ferrara usa, come faceva il Belli, epiteti caratterizzanti il politico di turno, ‘er nano’ ( il presidente della Repubblica, Giovanni Leone), immagina un dialogo tra il papa (Paolo VI) e il presidente, chiamato dal primo, in cui Paolo VI non lesinò parole ed espressioni colorite per manifestare la sua totale contrarietà.

Ringrazio Franco Calomino per aver proposto la lettura dei sonetti di Maurizio Ferrara che raccolgono tutta una tradizione di poesia romanesca di antica data e, nel contempo, sono preziosi nel loro valore letterario insieme a una precisa valenza di fonte documentaria.

Lettura e commento di Franco Calomino

Invernale

di Guido Gozzano

“…cri…i…i…i…icch”…

l’incrinatura

il ghiaccio rabescò, stridula e viva.

“A riva!” Ognuno guadagnò la riva

disertando la crosta malsicura.

“A riva! A riva!…” un soffio di paura

disperse la brigata fuggitiva.

“Resta!” Ella chiuse il mio braccio conserto,

le sue dita intrecciò, vivi legami,

alle mie dita. “Resta, se tu m’ami!”

E sullo specchio subdolo e deserto

soli restammo, in largo volo aperto,

ebbri d’immensità, sordi ai richiami.

Fatto lieve così come uno spetro,

senza passato più, senza ricordo,

m’abbandonai con lei nel folle accordo,

di larghe rote disegnando il vetro.

Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro…

dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo…

Rabbrividii così, come chi ascolti

lo stridulo sogghigno della Morte,

e mi chinai, con le pupille assorte,

e trasparire vidi i nostri volti

già risupini lividi sepolti…

Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più forte…

Oh! Come, come, a quelle dita avvinto,

rimpiansi il mondo e la mia dolce vita!

O voce imperiosa dell’istinto!

O voluttà di vivere infinita!

Le dita liberai da quelle dita,

e guadagnai la riva, ansante, vinto…

Ella sola restò, sorda al suo nome,

rotando a lungo nel suo regno solo.

Le piacque, al fine, ritoccare il suolo;

e ridendo approdò, sfatta le chiome,

e bella ardita palpitante come

la procellaria che raccoglie il volo.

Noncurante l’affanno e le riprese

dello stuolo gaietto femminile,

mi cercò, mi raggiunse tra le file

degli amici con ridere cortese:

“Signor mio caro, grazie!” E mi protese

la mano breve, sibilando: – Vile!

Commento di Franco Calomino

Guido Gozzano nacque a Torino nel 1883, e vi morì di tubercolosi nel 1916. Avviato agli studi di legge, di fatto non li terminò (ecco perché nella Signorina Felicita è “l’avvocato”). Un viaggio in India ispirò gli articoli pubblicati nel volume “Verso la cuna del mondo”. Le sue raccolte di versi sono “La via del Rifugio” , “I colloqui” e “Le farfalle” , quest’ultimo dedicato proprio a questi alati esseri, seguiti fin dal loro stato di bruchi e di crisalidi a quando, usciti dal bozzolo, prendono il volo.

Appartiene alla corrente poetica dei “crepuscolari”, che riprende i toni intimistici di Pascoli per rifugiarsi in un mondo di ricordi, di “piccole cose di pessimo gusto”, trovate nel salotto della nonna Speranza o nel giardino antico della “quasi brutta” Signorina Felicita o ancora nella vita volutamente grigia (in apparenza) di Totò Merumeni.

Invernale, con l’autore e l’amica che pattinano sul laghetto ghiacciato, dove ella lo costringe a restare, nonostante gli scricchiolii del ghiaccio che minaccia di rompersi, tenendolo sottobraccio e continuando le evoluzioni “ebbri d’immensità, sordi ai richiami”, finchè egli si libera dalla stretta e ritorna da solo a riva “ansante, vinto…”, può essere vista come la metafora della sconfitta che la vita ci infligge. Infatti l’amica che continua da sola a pattinare, “sfatta le chiome, e bella ardita palpitante” , quando ritorna infine a riva gli stringe la mano sibilando -Vile! –.

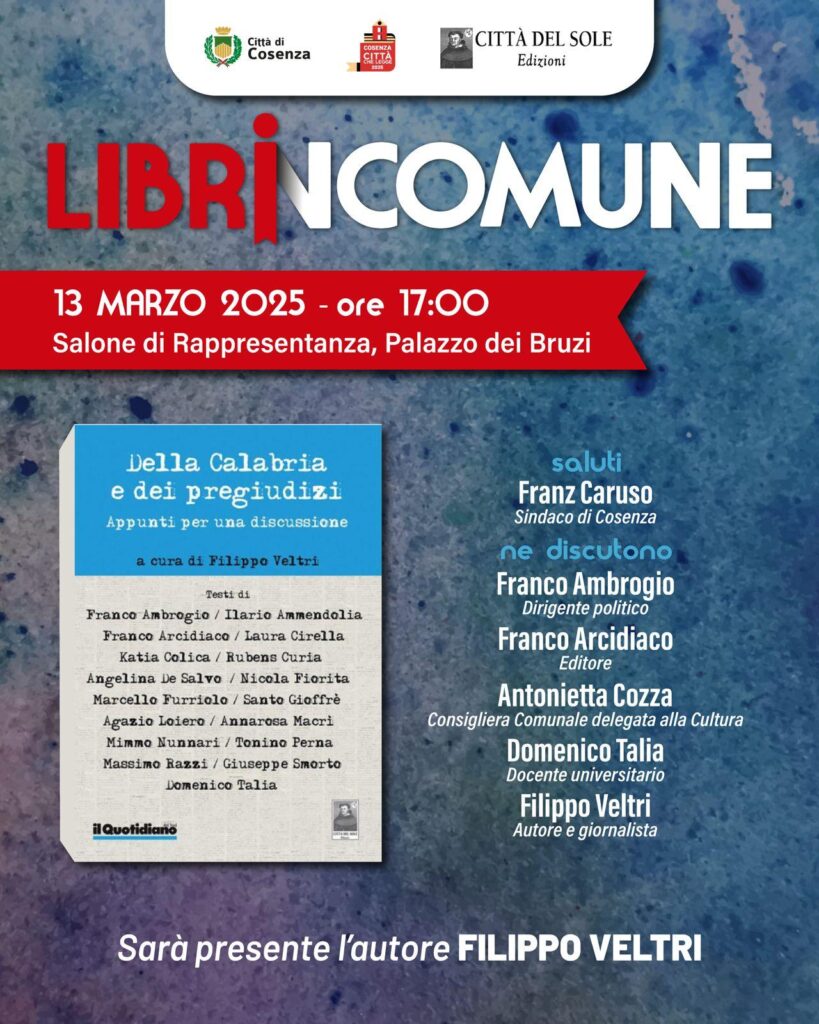

“Della Calabria e dei pregiudizi”: un libro per riscrivere la narrazione di una terra troppo spesso fraintesa – di Antonietta Cozza

La Calabria è da sempre vittima di una narrazione stereotipata e riduttiva, incastrata in immagini di arretratezza, criminalità e fatalismo. Ma quanto c’è di vero e quanto, invece, è il frutto di un pregiudizio radicato? Filippo Veltri, giornalista e scrittore, affronta questo tema cruciale nel suo nuovo libro Della Calabria e dei pregiudizi (Città del Sole Edizioni), un’opera che raccoglie un intenso dibattito pubblico, nato sulle pagine del Quotidiano del Sud, sul modo in cui questa regione viene raccontata dai media, dalla politica e dall’opinione pubblica nazionale.

Settant’anni dopo l’analisi lucida di Corrado Alvaro sulla necessità di una narrazione “leale” della Calabria, il libro di Veltri rilancia la sfida: superare gli stereotipi e restituire alla regione una rappresentazione complessa, autentica e giusta. Attraverso i contributi di giornalisti, intellettuali e studiosi di primo piano, l’opera esplora la contraddizione tra la Calabria dimenticata e quella da dimenticare, tra il peso della ‘ndrangheta e le eccellenze economiche, sociali e culturali che spesso restano nell’ombra.

Tra gli autori che hanno contribuito con le loro riflessioni ci sono Massimo Razzi, Domenico Talia, Santo Gioffrè, Tonino Perna, Franco Arcidiaco, Ilario Ammendolia, Annarosa Macrì, Katia Colica, Laura Cirella, Angelina De Salvo, Giuseppe Smorto, Rubens Curia, Tonino Perna, Agazio Loiero, Nicola Fiorita e Marcello Furriolo. Ognuno di loro, con prospettive diverse, contribuisce a tracciare un quadro realistico della Calabria di oggi, delle sue difficoltà ma anche delle sue opportunità.

Un libro necessario per chiunque voglia comprendere le dinamiche di un territorio straordinario, troppo spesso raccontato solo per le sue ombre e mai abbastanza per le sue luci. Della Calabria e dei pregiudizi non è solo un atto di denuncia, ma una proposta per un nuovo patto culturale e politico che liberi la regione dai luoghi comuni e la riconsegni alla sua vera identità.

Nella Serata di Poesia del 22 febbraio 2025 al Caffè Telesio

Lettura e note di Luigi Mandoliti

2

Osservo con la lente, sullo sfondo,

la Porta Garibaldi, i due colori, i due

carretti e tram. E’ fiero il guidatore

impettito nella sua giacca bianca.

C’è una bambina, scura come te,

in mezzo ai binari. Chi sarà stato,

inghiottito da un secolo, l’uomo

ozioso che aspetta, dietro il lampione,

alla fermata, con le mani in tasca?

E’ forse lui quel ragazzino in un formicolio

di gente opaca e antica, sudicia,

pulviscolo umano oltre la Collegiata,

sotto il bianco della montagna,

o sul confine dove si insabbia

l’ultima carrozza sulla grafia distinta

del turista, leziosa come la sua:

“I come tomorrow. Edgar”

datato 9/10/1902

3

Chissà se l’hai incontrata in giro

quella ragazza dallo strano nome,

Leonisa, studentessa, la figlia

di tuo padre. Magari in via Lupetta,

in via Bagnera, in Santa

Maria Fulcorina, o qui al cancello

delle due farfalle.

Perché era piccola allora la città,

piccola madre in abbandono

come Agnese, piccola madre

che non ci sei più.

4 – I salesiani del ‘57

La tonaca del salesiano svolazzava

o si gonfiava come un paracadute

incongruo. Il campo era un cortile

che non finiva mai, un pavimento

duro di granito rosso

dove sbucavano folletti e un nugolo

di dribblatori dolcemente assatanati

tra un salutaris hostia e un calcio di rigore.

Oppure la cascata di palline bianche,

lo studio rallentato e la fiondata

secca, il gancio come un fulmine

che brucia la manopola, il taglio

impomatato e freddo del ganassa.

Destrezza e devozioni,

catechismo e calcioni.

Dove sei don Egidio? Dove sono

i miei gol di rapina?

Dove sono finiti, mi chiedo,

gli oratori sereni del tempo che fu?

5

Ho chiesto finalmente l’indirizzo,

il campo, la casa dei residui. Eccovi là,

riuniti, ragazzi innamorati, sorridenti

e timidi, poveri e compiti, ombrosi

eppure allegri di vita.

(…………)

a Cesare

Carissimo, mi dici che ti atterrisce,

quasi fisicamente, che ti ripugna

l’idea dell’infinitamente piccolo.

Ma come darti torto? Eppure

è solo questione di scale, rapporti, microscopi:

solo questione di noi.

Note di Luigi Mandoliti

Maurizio Cucchi, nato il 1945 a Milano, dove vive, è poeta tra i più noti dell’attuale panorama letterario italiano. Il suo esordio è avvenuto il 1976 con la raccolta Il disperso, pubblicata con la Mondadori per volontà di Vittorio Sereni. Successivamente ha pubblicato varie raccolte, ottenendo riconoscimenti e premi prestigiosi, quali il Premio Viareggio (con l’opera Glenn, del 1982), il Premio Montale (con Poesia della fonte, del 1993), il Premio Bagutta (con la raccolta Malaspina, del 2013). La sua poetica guarda a uno stile oggettivo, minimale, e ad una lingua dai toni bassi, prosastici e colloquiali, nel solco della tradizione della Linea lombarda.

Di questo importante poeta contemporaneo, Luigi Mandoliti ha proposto e letto i testi (tratti dalla raccolta Vite pulviscolari, Mondadori, 2009). Si segnala l’articolo dello stesso Luigi Mandoliti Tentazioni “metafisiche” in poesia: Maurizio Benedetti e Maurizio Cucchi , Capoverso, n. 26, Luglio -dicembre 2013.

Nella Serata di Poesia del 22 febbraio 2025 al Caffè Telesio

Lettura e note di Pietro Russo

‘A livella

di Totò

Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza

per i defunti andare al Cimitero.

Ognuno ll’adda fà chesta crianza;

ognuno adda tené chistu penziero.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,

di questa triste e mesta ricorrenza,

anch’io ci vado, e con dei fiori adorno

il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.

St’anno m’é capitato ‘navventura…

dopo di aver compiuto il triste omaggio

(Maronna!) si ce penzo, che paura!

ma po’ facette un’anema e curaggio.

‘O fatto è chisto, statemi a sentire:

s’avvicinava ll’ora d’à chiusura:

io, tomo tomo, stavo per uscire

buttando un occhio a qualche sepoltura.

“Qui dorme in pace il nobile marchese

signore di Rovigo e di Belluno

ardimentoso eroe di mille imprese

morto l’11 maggio del ’31”.

‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto…

…sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;

tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:

cannele, cannelotte e sei lumine.

Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e ‘stu signore

nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,

abbandunata, senza manco un fiore;

pe’ segno, sulamente ‘na crucella.

E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:

“Esposito Gennaro – netturbino”:

guardannola, che ppena me faceva

stu muorto senza manco nu lumino!

Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo…

chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povero maronna s’aspettava

ca pur all’atu munno era pezzente?

Mentre fantasticavo ‘stu penziero,

s’era ggià fatta quase mezanotte,

e i ‘rimanette ‘nchiuso priggiuniero,

muorto ‘e paura… nnanze ‘e cannelotte.

Tutto a ‘nu tratto, che veco ‘a luntano?

Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia…

Penzaje: stu fatto a me mme pare strano…

Stongo scetato… dormo, o è fantasia?

Ate che fantasia; era ‘o Marchese:

c’o’ tubbo, ‘a caramella e c’o’ pastrano;

chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;

tutto fetente e cu ‘na scopa mmano.

E chillo certamente è don Gennaro…

‘o muorto puveriello…’o scupatore.

‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:

so’ muorte e se ritirano a chest’ore

Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,

quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,

s’avota e tomo tomo… calmo calmo,

dicette a don Gennaro: “Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,

con quale ardire e come avete osato

di farvi seppellir, per mia vergogna,

accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, sì, rispettata,

ma Voi perdeste il senso e la misura;

la Vostra salma andava, sì, inumata;

ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso

la Vostra vicinanza puzzolente,

fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso

tra i vostri pari, tra la vostra gente!

“Signor Marchese, nun è colpa mia,

i’nun v’avesse fatto chistu tuorto;

mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,

i’ che putevo fa’ si ero muorto?

Si fosse vivo ve farrei cuntento,

pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’ossa

e proprio mo,’ o bbj’… ‘nd’a stu mumento

mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.

“

E cosa aspetti, oh turpe malcreato,

che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?

Se io non fossi stato un titolato

avrei già dato piglio alla violenza!”

“Famme vedé… piglia ‘sta violenza…

‘A verità, Marché, mme so’ scucciato

‘e te senti; e si perdo ‘a pacienza,

mme scordo ca so’ muorto e so’ mazzate!…

Ma chi te cride d’essere… nu ddio?

Ccà dinto, ‘o vvuo capi, ca simmo eguale?…

…Muorto si’ tu e muorto so’ pur’io;

ognuno comme a ‘na’ato è tale e qquale”.

“Lurido porco!… Come ti permetti

paragonarti a me ch’ebbi natali

illustri, nobilissimi e perfetti,

da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale… Pasca e Ppifania!!!

T”o vvuo’ mettere ‘ncapo… ‘int’a cervella

che staje malato ancora È fantasia?…

‘A morte ‘o ssaje ched”e?… è una livella.

‘Nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

trasenno stu canciello ha fatt’o punto

c’ha perzo tutto, ‘a vita e pure ‘o nomme:

tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssenti… nun fa’ ‘o restivo,

suppuorteme vicino – che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

nuje simmo serie… appartenimmo â morte!”

Note – di Pietro Russo

Totò, il cui vero nome era Antonio De Curtis, è stato uno dei più grandi comici italiani, noto come il “Principe della Risata”. Nato a Napoli il 15 febbraio 1898, ha avuto una carriera straordinaria nel teatro, nel cinema e nella televisione. La sua comicità unica e il suo talento lo hanno reso un’icona della cultura italiana.

“A livella” è una delle sue poesie più celebri, scritta in dialetto napoletano. La poesia racconta l’incontro tra due defunti di diversa estrazione sociale in un cimitero, mettendo in luce come la morte sia l’unico vero livellatore delle differenze sociali. Con il suo tipico umorismo e la sua saggezza, Totò riesce a trasmettere un messaggio profondo sulla vanità delle distinzioni sociali e sull’uguaglianza di tutti di fronte alla morte.