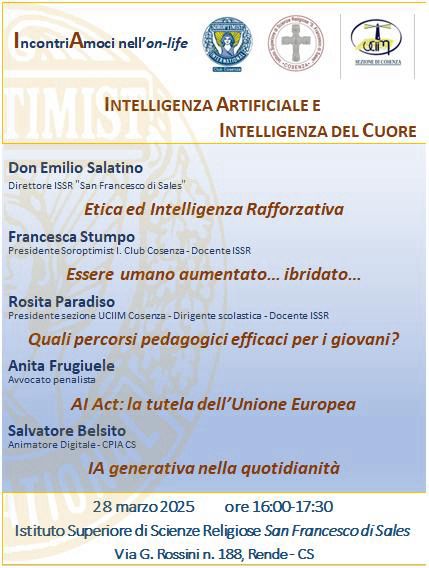

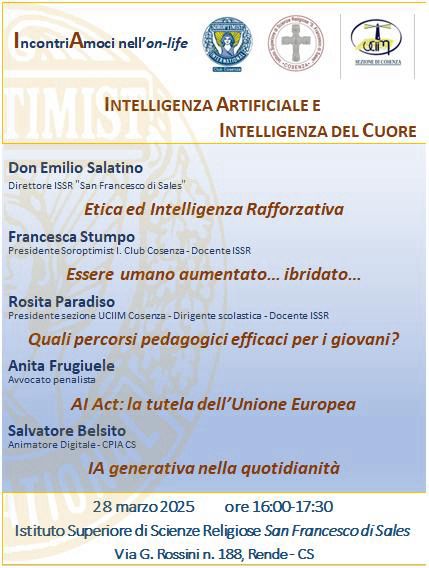

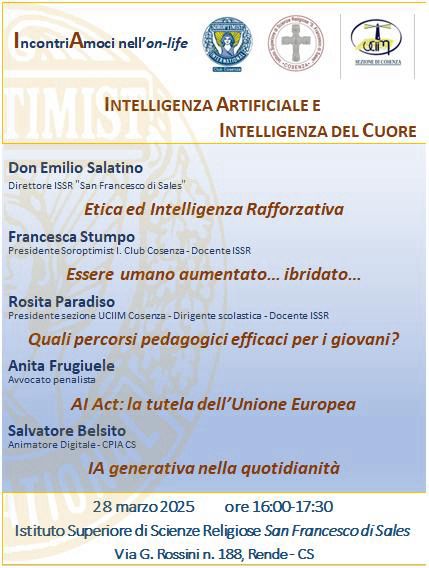

Intelligenza artificiale e intelligenza del cuore

Presentazione del libro di Angela Gatto – domani vernerdì 4 aprile nella sala “Maria Cocciolo” presso l’Assocultura in via Tocci – Cosenza

Nel romanzo “Un tempo fatto a mano” di Angela Gatto, ordito e trama si intersecano agilmente per un manufatto di pregevole fattura. L’ordito è rappresentato dai personaggi che popolano Marcoria, un piccolo borgo calabrese, in “un tempo senza età” per dirla alla Marc Augè. La trama sono le costruzioni sociali e culturali, amabilmente tratteggiate, da chi forse le ha conosciute o solo attentamente osservate che, nella narrazione, assurgono a quadri icastici in cui immergersi viene spontaneo tanto è forte la trasmissione di stati d’animo, convenzioni, profumi. La lettura è equiparabile alla visione di fotogrammi di un film del miglior neorealismo italiano a cui non è ascrivibile la parola fine giacché quello spazio di identità vetusto è ancora fortemente pregno nella vita di questo angolo di terra. A corredo dello scritto, una danza poetica di assoluta valenza che tonifica un libro da non perdere e a cui auguro lunga e buonissima vita.

(Roberta Lorusso)

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

27 febbraio 2025

Il dialetto come lingua letteraria

di Francesco Calomino

Spesso ci si chiede il perché della diffusione della letteratura dialettale, quando i molti autori che si esprimono in dialetto ben sanno che chi potrà recepire il messaggio scritto è una ristretta cerchia di corregionali o compaesani o una ancora più ristretta cerchia di studiosi.

Ci sono tre motivi, a mio modesto avviso.

Il primo è la spontaneità, la facilità dell’espressione parlata, almeno per quanti – come accadeva spesso nella mia generazione- hanno appreso il dialetto come prima lingua parlata in famiglia. Questo spiega perché la commedia dialettale, per dirne una, rimane tra i massimi esempi di teatro italiano, da Goldoni a Scarpetta a Govi a De Filippo e ai tanti autori locali, che sono riusciti a cogliere non solo le espressioni più vive, ma attraverso di esse anche i sentimenti più diffusi tra la gente della loro terra.

Il secondo motivo è che il dialetto è come un serbatoio di vocaboli e di modi di dire al quale gli autori attingono, vocaboli e modi di dire che sottendono le usanze, i costumi, i riti, in una parola la cultura di un passato che, se non fosse attraverso di essi celebrato, oggi rischierebbe di scomparire.

Il terzo motivo sta nella possibilità di contaminazione con la lingua nazionale, inventando un nuovo linguaggio proprio dell’artista (qui basta ricordare Gadda, Camilleri e tanti altri), sicché si può dire che il dialetto in tal modo diventa una lingua letteraria. In poesia, poi, vi è una larghissima possibilità di contaminazioni e di rime, che tuttavia devono essere sempre trattate con misura per non dar luogo a esiti stucchevoli.

Questi i principali motivi del successo della letteratura dialettale. Si può dire che ogni città, ogni paese, perfino ogni quartiere ha i suoi propri cantori che scrivono nel dialetto del luogo e si rivolgono a un numero più o meno largo di lettori, o, come avviene oggi, di follower su Fb. Tra autori e lettori o follower si stabilisce come un processo di identificazione, una specie di tranfert psicologico, che porta i secondi a riconoscere come propri i contenuti e gli accenti che i primi consegnano alla parola scritta e in definitiva gli autori, buoni o meno buoni che siano, ad essere conosciuti e amati.

Alcuni tra i protagonisti di questo processo, in varie epoche storiche, sono stati l’apriglianese Duonnu Pantu, i siciliani Giovanni Meli e Domenico (Micio) Tempio, Vincenzo Ammira’ di Monteleone (oggi Vibo Valentia), Mastro Bruno Pelaggi di Serra San Bruno, il catanzarese Achille Curcio, vivente, il nostro Michele De Marco (Ciardullo) di Pedace, suo figlio Ciccio De Marco, i napoletani Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani, i romani Giuseppe Gioacchino Belli, Cesare Pascarella e Trilussa, e tanti altri che non nomino, via via risalendo la penisola fino al milanese Carlo Porta.

Questi dialetti, a volte riconosciuti come vere e proprie lingue, sono apparentemente distanti ma in massima parte derivano dal latino, con l’aggiunta di vocaboli ed espressioni importate dalle lingue dei dominatori stranieri: limitandoci in Italia, i vari longobardi, greci, franchi, normanni, svevi, angioini, spagnoli, austriaci…

Essi sono perciò, dopotutto, di possibile comprensione reciproca, quando ci si appropri un po’ del particolare lessico e di alcune peculiari costruzioni sintattiche, come mi fa notare il mio amico Nevio Zanivan, veneto di Treviso, un docente di lettere classiche, quando legge i versi di Franchinu ‘u funtanaru.

Ne è una conseguenza il successo tanti attori cinematografici – in maggior parte comici- che basano sull’espressione dialettale gran parte della loro presenza scenica: Totò, Fabrizi, Tognazzi, Lino Banfi, Checco Zalone, Ficarra e Picone, Massimo Troisi, Nuti, Pieraccioni, il premio Nobel Dario Fo, Roberto Benigni e tanti altri.

Non è un fenomeno soltanto italiano, come testimoniano i vari slang americani, argot francesi, le lingue nazionali in Gran Bretagna, i dialetti bavarese e svevo-germanici etc…

Tornando alla poesia dialettale delle regioni italiane, il genere prevalente, seppure non dominante, è quello satirico, spesso rivolto con vigore contro il potere e i potenti; una larga parte delle opere appartiene al genere comico, seguito da quello lirico, nei temi dell’amore per la donna, la mamma, la famiglia e della nostalgia, sia della terra natale, sia dei tempi della passata gioventù. Si può dire che la gran parte degli autori segue gli schemi classici, in prevalenza con versi endecasillabi, doppi quinari, doppi senari, settenari e doppi settenari, ottonari, novenari, decasillabi, organizzati in quartine o sestine o ottave, raramente in terzine, a imitazione dei modelli ricorrenti nella letteratura in lingua. La rima è ampiamente diffusa e spesso, come ho già detto, largamente abusata, in specie da parte degli autori meno validi.

Tra i contemporanei, si è largamente manifestato un orientamento per il verso libero, sempre però restando fedeli alla musicalità, che è un elemento essenziale per poter distinguere la poesia dalla prosa, o da quella che, per essere buoni, viene detta prosa poetica, anche se di poetico spesso ha davvero poco.

Efficaci esempi di questo nuovo stile si trovano nel siciliano Ignazio Buttitta, nel nostro Dante Maffia di Roseto Capo Spulico, nel lucano Albino Pierro, nel romagnolo Tonino Guerra, nel milanese Franco Loi, nel veneto Andrea Zanzotto, nel Friulano Pierpaolo Pasolini e in tanti altri.

Infine, siccome il progresso avanza, anzi incombe, e ne risentono anche la letteratura e poesia, devo citare la tendenza ad “animare” i versi con gli strumenti che oggi ci offre l’informatica e in particolare l’IA, e ne vedremo stasera un paio di esempi.

Siccome non sono un professore di lettere, ma solo un autore dialettale tra i tanti, mi fermo qui e passo alla lettura di alcuni testi nel nostro dialetto, che ritengo significativi.

CANZUNA

di Duonnu Pantu (Aprigliano, 1665-1690 ?)

(Due quartine di endecasillabi)

Fratema dice ca nun vale l’uoru,

ca ccu lu litteratu nun c’è paru:

Iu lu vorra truvare nu trisuoru

ppe dire bona notte a lu livraru.

Ca sette savi de la Grecia fuoru

e tutti uottu de fame creparu,

e si campu n’atr’annu e si nun muoru,

o chianchieri me fazzu, o tavernaru.

‘A pippa

di Vincenzo Ammirà (Monteleone, 1821-1898)

(ottave di doppi quinari)

Cara, fidata cumpagna mia,

Affommicata pippa di crita,

Tu di chist’anima gioia, allegria,

Tu sai la storia di la mia vita,

E nuju, nuju megghiu di tia

Pe quant’e’ longa, quant’e’ pulita;

Tu m’ajutavi quandu la musa

Facia lu gnocculu, trovava scusa.

Di dudic’anni ‘mbucca ti misi,

Mi piacisti, ti spissijai,

Di journu a juornu, di misi a misi,

Cchiu’ ti gustava, cchiu’ mi ‘ncarnai,

Tantu, chi dintra, pe lu pajisi

Jeu di fumari non ti dassai;

E cinquant’anni passaru ‘ntantu

Comu ‘nu sonnu, comu ‘nu ‘ncantu.

‘Ngrijatu appena, rosi e vijoli

Tuttu lu mundu quandu cumpari

A li baggiani beji figghioli,

Chiji li fimmani fannu ‘mpacciari,

Facia lu spicchissi, e caprijoli,

A zichi zachi lu caminari,

‘N’arrisi a Tresa, ‘n’occhiata a Rosa,

Chi bella vita, chi bella cosa!

E vota e gira, sempri fumandu,

E dassa e pigghia, vogghiu e non vogghiu,

Jia notti e juornu erramijandu,

Gridava patrima mu mi ricogghiu,

E jeu na petra; spassi, cantandu,

Ed a lu spissu quarch’autru ‘mbrogghiu;

E ‘mpini catti, m’annamurai;

Oh chija brunda non scuordu mai!

Pannizzijava, ciangia lu ventu,

Cucuji, lampi, acqua, tronava,

E ‘ncapputtatu mi stava attentu

Cumu ‘nu lepru s’ija affacciava;

Paria ‘nu seculu ogni mumentu,

Ogni minutu chi mai passava;

E ‘mpissicchiatu fermu a lu muru

Sempri fumandu dintra a lu scuru.

E doppu tantu friddu assaggiatu,

Sentia ‘nu pissi chi mi chimava;

Sbattia lu cori, non avia hjatu,

E mu rispundu non mi fidava;

Mi sentia propriu cumu ‘ncantatu,

Poi timidusu mi ‘mbicinava;

E pecchi tandu non nc’era luna

Fumava forti mu sindi adduna.

Tu li palori di meli e latti,

Li juramenti tutti sentisti,

L’appuntamenti, stari a li patti,

Mi tenia disculu, cca tu ciangisti,

Mentri facivi l’urtimi tratti

Di la vrigogna pe mia ch’avisti:

Era jeu disculu? bejizza mia,

Cu’ mai scordari si po’ di tia?

……

Chjnu d’amuri dintra a lu lettu

Non potia dormari nuja mujica,

Non nc’era modu pemmu rigettu,

Paria ca sugnu subbra a l’ardica,

Lu bruttu sonnu pe miu dispettu

Non volia scindari mu mi da’ prica;

T’inchìa a la curma, t’appiccicava,

E accussi’ subitu m’addormentava.

Prima mu sona lu matutinu,

Comu lu solitu, mi rivigghiava;

Rocia la testa comu mulinu,

Penzava cosi chi mi scialava,

Cani, viaggi, soni, festinu,

Palazzi, amuri, ricchizzi a lava;

E lu toi fumu, pippa anticaria,

Li mei portava castej’ ‘n aria.

Tu senza fumu, senza tabaccu,

E jeu restava mestu e cumpusu,

‘Mpunta di l’anima sentia lu smaccu

Pecchi’ filava sempri a ‘nu fusu;

Mi vestìa subitu, sbattia lu taccu,

E ti dassava tuttu stizzusu;

Ti cercu scusa, cu’ manca appara,

Pippa mia bona, cumpagna cara.

S’avia di bazzari china la testa

Mi li facivi ‘mprima spumari

Cu lu toi tartaru cuntra la pesta,

Autru ca hjavuru d’erba di mari,

Ch’avivi dintra, comu ‘na bresta,

E sentia frijari, ciangiuliari

Mentri pippava; chi fumu duci!

Pemmu lu lodu non haju vuci!

…..

Oh quantu voti, quandu ‘ncignaru

Li patimenti, mi cumportasti!

Tu ‘ntra lu carciaru pensusu, amaru,

Tu pe lu siliu mi secutasti;

Si tutti l’autri s’alluntanaru,

Pecchi tingiutu di brutti ‘mprasti,

Sula mi fusti fidili e pia,

E cunzigghiera, pippuna mia.

Verzu la sira quandu assulatu

Sentia sonari l’adimaria,

E ogni ricordu di lu passatu

S’apprisentava davanti a mia

E chistu povaru cori ‘ncantatu

S’inchia di tennera malinconia,

E ruppia a chiantu; ma l’asciucavi

Cu lu toi fumu tantu suavi.

O segretaria, cara cumpagna,

Di la mia vita, di li prim’anni,

Si a rimitoriu, villa o campagna

Sugnu, si ‘ncelu cu Petru e Gianni,

Si miserabili, si ‘ncappa magna,

Dintra li gioji, dintra l’affanni,

Comu mi fusti, cara mi stai,

E t’amu sempri cchiu’ ca t’amai.

Venendu a morari dintra la fossa

Ti vogghiu accantu di mia curcata,

E accussì queti sarrannu st’ossa,

Chi sbattiu tantu fortuna ‘ngrata

Ntra la tempesta cchiu’ scura e grossa,

Senza ricettu di ‘na jornata;

Passanu l’anni, chiusu, scordatu,

Dormu cuntentu, dormu mbijatu.

Poi quandu sona cu gran spaventu

L’urtima vota la ritirata,

E tutti currinu a ‘nu mumentu

Omani e fimmani a la Vajata,

Finca li morti, chi riggimentu!

Cu’ porta ‘n’anca, cu’ ‘na costata;

Jeu cu tia ‘mbucca cumparu tandu,

Ne’ mi lamentu, ne’ riccumandu.

Cadi lu suli, cadi la luna,

Li stiji cadinu, penza fracassu!

L’aceji cianginu, l’acqua sbajuna,

Li munti juntanu, sassu cu sassu

Nsemi si pistanu, e ad una, ad una

Li cerzi stimpanu; si fa ‘nu massu!…

Sbampa lu focu, tuttu cunzuma…

Cu’ nd’eppi, nd’eppi, cchiu’ non si fuma!

Allu ruonzu de Muscelle

di Michele De Marco (Ciardullo) (Pedace 1884 – Cosenza 1954)

(quartine di ottonari)

Allu ruonzu de Muscelle

vaû le fimmine a lavare:

maritate, giuvinelle,

vecchie copane e quatrare.

Tu nne truovi d’ogne taglia,

tu ne viri d’ogni sciorta,

ccu mappate alla tuvaglia,

ccu pannizzi ntra la sporta.

Strica sbatte e sapunìa

tutta quanta la jurnata.

Mo su’ tutte n’armunìa,

mo se faû na ncarpinata.

L’atru jurnu, vì all’accurtu,

Filumena de Sc-camune

c’avìa n’urgia, c’avìa n’urtu

ccu Cuncetta Mazzicune,

ppe nna zippula jettata…

Ammascante ppe daveru…

Già…na piccula petrata

allu fattu de Saveru…

Cchi virìe! Nu terrimutu!…

stravisata avìa la cera,

le jettava senza mbutu,

chîna mia, parìa n’arcera:

“Tu, dicìa, tu, cupellune,

ài curaggiu de parrare:

l’à pigliatu l’ammarrune…

tinn’abbutti d’ammolare…

Quantu vala n’ugna mia

‘un ce vali tutta quanta:

cumu è bella, porcarìa…

mè…grardàtila!…acqua santa…”

“Ohi rzulillu de fajenza…

oi minestra senza sale…

ti nne pigli cunfirenza…

chîanu chîanu simu guale!”

“Mala nova chi te vinne…

vire e guardate ppe ttie:

Vo’ vulare senza pinne…

ce venissi cumu e mmie.”

“Vì ca sfierru, e nun me tena

Mancu Cristu Crucifissu!

Ma ccu ttie…non me cummena.

Magarù, parra ccu chissu”.

E faciennu na girata

le vutau na malanova!

Io sentiennu sa parata,

dissi: “Chissa nun m’è nova!

L’haju ntisa ssa proposta:

Cumu chissa…tale e quale.

Duve? Già…ch’è la risposta

chi è stampata allu giornale.

……

La risposta scunchiudente

ficatusa e gridazzara,

chi se leja e chi se sente

o alla stampa o alla jumara.

Propriu ‘a stessa; nun ce manca

nente, spiritu e parole:

cumu chilli, chissa arranca

e livissadi sc-chirole!

Parû fatti a na pallera…

a nu tuornu parû fatti!

Cchi pariglie…mera mera…

cumu su’ precisi e satti!

Ma però la sorta trista

cumu è tinta…cumu è amara

chilli fau li giornalista

chissa fa la lavannara.

E pecchì? Quale ragiune

c’è? Pecchì su privilegiu?

O apparigli allu sapune

o alla pinna. Nun c’è spregiu.

……

Nun ve para?? Nun’è giustu?

Me’, quatra’, diciti, jamu…

tra de nue, de gustu a gustu,

chi diciti? L’accucchiamu?

No…no…no… nun me cumbena

nun me quatra…nun me sona!

Povarella Filumena

maleparra sì, ma è bona!

I Tumbari

di Michele Pane (Adami di Decollatura, 1856 – Chicago 1953)

(sestine di doppi quinari – uscite sdrucciole)

Quand’alle feste venìanu i tùmbari

curriamu lesti nue all’affruntare :

(o cari tiempi, tornati cchiù?)

O cchi alligrizza quando sentìamu

‘ntra li cavuni nue rintronare:

bràbita brùbriti, bràbita brù!

Due vote l’annu venianu i tùmbari

alle due feste de lu paise,

(ch’a tantu tiempu nun viju cchiù!)

a san Rafèle ed allu Càrminu;

iu tiegnu ancòre le ricchie tise

a chillu suonu: bràbita brù!

Li megliu tumbari eranu chilli

chi a nue venianu de Pittarella

(tumbarinari fini su llà)

ca miegliu d’illi, mannaja puru,

chi la sonavadi la tarantella?

bràbita brùbiti, bràbita brà!

Quand’arrivavanu dintr’all’Addame

l’aggradiscìanu propu li galli,

(chi rispundìanu: chichirichì!)

li piedi a tutti furmicijàvanu

e lla tenìanu ‘unna l’abballi

e ‘ncuna mamma dìcia ccussì:

“Gioja de mammata, figliu, ‘nun chiàngere,

sienti li tumbari: bràbita brà!

avanti ‘a gghiesa suni chi sònanu:

bràbita brùbiti, bràbita brà!”

“Si tu nun chiangi, core de màmmata,

pue ti cce puortu io ‘vanzi llà;

o quanti genti cce su ch’abballanu!

bràbita brùbiti, bràbita brà!”

“Stasire, sienti, cce su li fruguli

e le carcasse chi fannu ttrà!

biellu, nun chiàngere, sienti li tùmbari

e la grancascia: bràbita brà!”

Ed accitàvadi, cumu ppe’ ‘ncantu

lu quatrariellu, nun chiangìa cchiù,

ca chillu suonu potìadi tantu:

bràbita brùbiti, bràbita brù!

A tantu tiempo mo’ nun ce vènanu

cchiudi li tùmbari, su dissusati;

(è lu progressu chi ‘un ce le vò!…)

moni alle feste vene la musica

e de li tumbari se sù scordati

tutti i Gambuni, ma iu sulu no!

Zà Tiresina

di Ciccio De Marco (Pedace 1917 – Milano 2013)

(quartine di doppi settenari o alessandrini)

Assettata alla seggia, davanti a lu purtune,

supra na maglia vecchia gullìa Zà Tiresina

ed ogne tantu arranca nu gridu allu guagliune

chi d’a finerra nfunna la gente chi camina.

– Zà Tiresì, chi nova? – A nente, figlicì –

– Cum’è chi stai? Sta bona? – Staju cumu vò Dio!

I malanni nun mancanu. Tu gioia, chine sì?

Ca io mò signu vecchia e nun ce male viju!

Aza l’uocchi, me ‘mpetra: – E mera, mera, mera!

Tè…tè…chine se vida! Cum’è? Sì ricordatu?

‘E duve te ricuogli? – Zà Tiresì, d’a fera!

– De la fera de l’agli! U sai ca sì mvecchiatu?

-Giuvannuzzu? – E’ allu Bergiu e fa lu minatore.

Na vita, povariellu! Però guadagna bene.

Me scriva certe littere chi spaccanu lu core

E prumminta ca torna…sempre st’annu chi vene!

Se vide un lu lassanu! E ca tu Giuvannuzzu,

no ppe avantu, è spiertu! Daveru! E ce sa fare:

sai ca si manca illu se fermadi nu puzzu

e tricientu persune restanu a se guardare?

-Battista? – E’ a Bonusariu! Ntra nu stabilimentu:

minta uogliu alle machine e mbitadi bulluni!

Si cc’è spusatu llari! Me scriva ca è cuntientu!

A moglia ha nu negoziu ‘e fettucce e buttuni!

Ogne tantu me scrivanu, sia illu ca la sposa,

chi quannu scriva è sempre bona ed affezionata!

Povariellu! A ogne littera cce minta ‘ncuna cosa,

citu citu de illa, ch’è na picca tirata!

-Ntonettella? – E’ spusata! Chilla mò è juta bona!

Nu mpegatu alle poste! U maritu è postino!

Distribuisce littere! – A Cusenze? – Ad Ancona!

Ppe avvicinamentu! Ca prima era a Torino.

E’ statu don Girolamu chi n’ha fattu il favore

Ccu nu bigliettu a Roma ad unu chi po’ tuttu.

E tu, ca don Girolamu è n’amicu de core,

chi ama la giustizia, u vinu e lu prisuttu!

-Tiresì, cuntentamune! Trasferire un postino

– m’ha dittu- nud’è facile! E pue, tu chianu chianu

volissi u postu comberu, u postu cchiù vicinu…

quasi quasi alla posta ‘e Casule o ‘e Spezzanu!

Ed ha ragione illu! Moccevò, fore gapu!

Cumu fai a pretennere una, almenu, vicina!

Ppe accitare su core, ppe acquetare ssa capu

chi va cumu na vuocula d’u Belgiu all’Argentina!

Nue mamme ‘e ssi paisi, cumu la jocca ciota,

criscimu i pullicini bielli, forti, sanizzi!

Fatti galli ne vulanu, ad unu ad unu a vota…

tutti quanti a cercare fortuna i pizzi pizzi!

Vulanu suli suli, su munnu munnu sparu

va trova chi sa duve, va trova fin’a quannu!

E nue, jocche, alla petra, davanti ‘u gallinaru

cupe e sulagne a fare i pappici, aspettannu!

HJUMARA

di Achille Curcio (Borgia, 1930 – vivente)

(sestine di doppi senari)

De tutti li jochi chi fici guagliuna

non resta cchiù nenta nte chista sirata;

eppuru sti strati, stu vecchiu purtuna

mi furu cumpagni nte chiddha jornata,

chi tuttu era jocu, chi tuttu era cantu

si u celu mustrava d’azzurru nu mantu.

De tutt’i speranzi cuvati nt’o cora

non resta na scagghia ca tuttu sparìu;

chist’anima trema videndu ca fora

na negghia passandu stu celu tingiu

e tuttu cumpara de niru velatu

stu mara, stu sula, stu mundu cangiatu.

Nte chista sirata domandu a lu ventu

duva iddhu portau la mia giovinezza;

e duva mo porta stu caru lamentu

de st’anima nira, cchiù nira ‘e na pezza.

Lu ventu rispunda ca tuttu scumpara,

cà resta la vita na vera hjumara.

Hjumara chi porta lontanu l’affanni

d’o riccu signura, d’o peju sciancatu,

li belli jornati, l’amuri e li nganni,

speranzi, suspiri, nu sonnu spezzatu.

Hjumara maligna chi tuttu trascina

e poi cu nu vuddhu(1) ti scriva la fina.

A ‘Mbertu Primu

Mastro Bruno Pelaggi (Serra San Bruno, 1837-1912)

(quartine di settenari e quaternari-quinari)

Di supa a ‘sta muntagna

Ti jiettu ‘na gridata;

sientila ‘sta chiamata

ed ejia priestu.

Non mi fari ‘mu riestu

futtutu di lu tuttu

ca sai quant’esti bruttu

l’aspittari?!

Né robba né dinari

truovi alla casa mia,

perciò ricurru a ttia,

si bbue ‘mu sienti.

‘Sti vuci e ‘sti lamienti

‘sti pianti e ‘sti suspiri

Tòccali, si non cridi,

culli mani.

Vidi cuom’è la fami

ca pue mi cridi a mmia,

e vidi s’è bugia

quantu ti dicu.

Tu, si ssi vieru amicu

di li sudditi tue

opira giustu e pue…

duormi squitatu.

Si vue ‘mu si aduratu

di tutti l’Italiani

spàrtandi lu pani,

sienti a mmia;

ché truoppu tirannia

pi nnui povar’aggenti:

a ccu tuttu, a ccu nenti

non è giustu.

Duna a ccu’ vue l’arrustu,

lu miegghiu e lu cchiù gruossu,

a nnui dunandi n’uossu,

cuomu cani.

Sempi lavuru e pani

circau lu calabrisi,

tu ti sciali di risi

e cugghiunìji.

Apira l’uocchi e vidi,

jetta ‘nu sguardu ‘ntuornu,

vidi ca mai fa juornu

e semp’è scuru;

apira corchi lavuru

mu nd’abbuscamu pani,

ca la muorti di fami

è truoppu cruda.

Taliani culla cuda

ndi carculasti a nnui…

Ma tu si duru cchiui

di ‘nu macignu!

Mo’ chi cazzu mi ‘mpignu

‘mu pagu la fundiaria,

si la casa mi para

‘nu spitali?

‘Nu liettu e ‘nnu rinali,

‘na seggia e ‘nnu vrascieri,

quandu vena l’ascieri

pigghia cazzi!!!

È miegghiu ‘mu nd’ammazzi,

ch’è miegghiu ‘mu murimu!

Chi cazzu lu vulimu

‘stu campari?

Non putimu truvari

‘nu journu di lavuru,

sempi simu allu scuru

e senza pani.

Basta! «Simu taliani!»

Gridamma lu «sissanta»

e mmo’ avogghia ‘mu canta

la cicala!

La fami culla pala

si pigghia, e culla zzappa;

cu’ pota si la scappa

a Novajorca;

a nnu’atri ndi tocca

suffrir a mmussu chiusu

e… quaci allu pirtusu

di lu culu.

Vidi ca non su sulu

chi cantu ‘sta canzuni,

ma parecchi miliuni

d’italiani.

Gridamu pilla fami,

miseria e povirtà,

diciendu: «Maistà,

pani e luvuru!»

Si parru cu ‘nnu muru

fuorzi rispundiria,

ma ca parru cu ttia

pierdu lu tiempu.

Du’ vuoti ‘stu lamientu

a ttia ti lu mandai,

non ti dignasti mai

‘mu mi rispundi?

Picc’hai ‘mu li nascundi

li gridi calabrisi?

non pagamu li spisi

‘guali a tutti?

Ma tu tindi strafutti,

li deputati cchiùi,

duvi ‘ncappamma nui,

povara genti!

Non spirari cchiù nenti,

Calabria sbinturata,

tu si dimenticata

pi ‘nu tiernu

di Dio, di lu Guviernu

e di lu Ministeru;

di ‘na cruci e ‘nnu zeru

si stimata

e sulu si chiamata

alli suoliti passi:

‘mu paghi ‘mpuosti e tassi

e nnenti cchiùi.

Io mo’ parru cu bbui,

ministri e deputati:

chi cazzu priedicati

«Pro Calabria»?

E mmai si vida l’arva,

sempi simu allu scuru;

non truvamu lavuru

pi ‘nnu juornu!

Ggià non avitii scuornu

sempi ‘mu prumintiti

e mai nenti faciti

‘mu campamu!

E tu, nuostru Suvranu

mancu nci dici nenti?

Non vidi ca ‘sta genti

ndi castijia?

Sempi ndi cugghiunija,

a tutti ‘sti paisi,

ca sgravanu li spisi

e fannu strati;

e ‘mbeci cchiù gravati

li spisi e strati nenti

e nnui povara genti

li cridimu

e ppue quandu vidimu

smurzata la lanterna

cu ‘na recumaterna

addio Calabria!…